题目:Assessing China’s efforts to pursue the 1.5°C warming limit

作者:Hongbo Duan*, Sheng Zhou*, Kejun Jiang, et al.,

期刊:Science

时间:2021年4月

全文链接:https://science.sciencemag.org/content/372/6540/378/tab-pdf

摘要

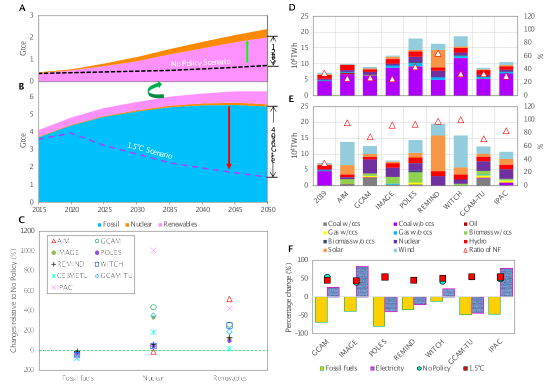

自巴黎协定以来,全球变暖问题的关注重心已逐步从2°C温控转移到更严格的1.5°C温控,为此,政府间气候变化专门委员会(IPCC)已集成全球尺度的相关研究发布了1.5°C特别报告,而这一严格的目标对中国而言意味着什么鲜有研究。基于此,本文通过建立基于综合评估模型的多模型比较框架,从经济发展、能源体系变革和排放路径演化三大维度来回答这一问题,并得到了诸多跨模型一致的结论。首先1.5℃温控目标要求中国的CO2排放总量最高减少90%以上,能源消费平均下降39%(相较于无政策情景);其次,负排放技术将在温控目标的实现中扮演重要的角色,2050年之前实现近零排放可能要求碳捕获平均占比达到20%;再次,严格的温控目标对部门的减排要求存在较大差异,其中工业部门的减排压力最大,而到2050年,模型比较结果一致要求电力部门实现近零排放;最后,研究进一步指出,实现1.5℃温控目标的累计政策成本将占到GDP的2.75%~5.73%(以5%的贴现率计)。

研究背景

自从1.5℃温控目标被正式纳入巴黎协定以来,其实现的经济或技术可行性(至少50%的概率)研究就引起了广泛的关注。尽管自2009年哥本哈根会议(Copenhagen Accord)以来,2℃和1.5℃目标都在气候大会和谈判中被反复提及,但目前来看,绝大多数的研究努力主要围绕2℃温控目标展开。

当前,全球平均温升已经接近1.2℃,而目前的温室气体(GHGs)总排放依然在稳定增加,且高碳经济增长路径的锁定效应使得未来相当长时期内的排放量仍将继续增长,那么1.5℃的目标还有可能实现吗?

已有些许研究对实现1.5℃温控目标的经济和技术可行性进行了讨论,但远没有达成一致的结论;特别是在IPCC发布的1.5℃特别报告中,集聚了一批全球层面围绕该目标的相关工作,但国家层面专门针对1.5℃目标下中国能源、经济和技术挑战的研究尝试依然较少,更不用说基于多模型比较框架。

研究方法

综合评估模型(IAM)是刻画复杂的气候-经济动态交互,研究最优气候政策的基本工具,近年来已得到越来越多的应用。基于此,我们将引入多个中国化的或包括中国独立区域的综合评估模型,构建多模型比较框架;依据模型结构的可操作性及其与研究任务的贴合程度,我们选取了以下主要的参与IAMs,也即:AIM、GCAM、IMAGE、POLES、REMIND、WITCH、CE3METL、IPAC、GCAM-TU。我们根据情景的一致性和模型结果的完备程度选取了6个国际模型。另外三个模型,也即CE3METL、GCAM-TU和IPAC为中国本土IA模型,其中CE3METL为单部门综合评估模型,而GCAM-TU和IPAC则属多部门技术导向类IA模型。本文构建的多模型比较框架仅重点关注全国宏观及关键性行业层面,考虑的时间尺度从2010年到2050年(事实上,多数模型模拟的时间尺度从2010年到2100年,但部分模型在中后半世纪仅汇报了10年一期的结果,为此,我们统一考虑到2050年),1.5℃温控目标下考察的主要对象是能源结构转型、技术演替、排放路径选择以及政策经济成本等方面。

研究结果

本研究发现1.5℃温控目标要求中国的CO2排放总量最高减少90%以上,碳强度下降超过76%(相较于无政策情景),CH4和N2O的减排率略低,但跨模型的平均水平也分别为70.62%和52.19%,这强调了非碳排放控制在实现严格气候目标中的重要作用。CCS技术将在温控目标的实现中扮演重要的角色,且主要是基于传统化石能源的CCS和负排放技术BECCS,2050年之前实现近零排放可能要求碳捕获占比平均达到20%。尽管如此, CCS相关的减排始终不是排放控制的主力,而后者更多地由低碳能源对传统能源的替代担当,这一结果具有较高的跨模型一致性。最后,1.5℃温控目标要求中国严格控制未来的一次能源消费总量,特别地,到2050年,其消费量要下降73.9%,其中绝大多数模型对应的煤炭消费都将在2050年前后趋零。此外,大规模减碳还要求生物质能和风能等可再生能源技术的大力发展。

图1. 1.5℃温控目标下跨模型的能源结构影响比较

政策启示

1)1.5℃温控目标对中国的挑战很大程度上与我国提出的碳中和目标对应的挑战一致。

2)温控目标要求的能源转型程度、碳减排力度和减排贡献主体等基本明晰,而在行业层面如何具体实施,以及达成目标的经济代价等方面存在较大的不确定性。

3)未来应对碳中和的重点应始终坚持以技术驱动的能源清洁化转型为主,辅之以能源总量控制和负排放技术发展。